退職金1000万円時代へ/掛け金は「必要経費」

- カテゴリ:

- ブログ

勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済事業本部は19日、建退共制度検討会議のしめくくりとなる第4回会合を都内で開き、最終報告書案を提示した。

建退共の掛け金は、労務費と合わせて確保すべき「必要経費」との考えを全面に打ち出したうえで、技能労働者の処遇改善のためには、技能や経験に応じて、より充実した退職金を受給できる環境が必要と指摘し、最低でも1000万円超を目指すべきと強調。

電子ポイント方式を前提とする複数掛け金制度の導入を提言した。2030年度末をめどに、建退協制度の全面的な電子化を実現するとの目標も盛り込んだ。

最終報告書案の3本柱

最終報告書案は、

▷複数掛け金制度

▷民間工事への普及拡大

▷電子化の推進

の3本柱で構成。

今後、厚生労働省の労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会のほか、国土交通省や建設キャリアアップシステム(CCUS)を運営する建設業振興基金に提出する。

複数掛け金制度/掛け金は「必要経費」

複数掛け金は、改正建設業法などで建設労働者の処遇改善が建設業者の努力義務とされたことを踏まえ、元請けや事業主がCCUSのレベル区分に応じて段階的に金額を上乗せできる仕組みとする。

災害対応や現場の危険度といった労働条件なども含めて、被共済者ごとに柔軟に掛け金日額を設定可能とし、システム上は10円単位で決められるようにする。

建退共の掛け金は必要経費と位置付け、元請けと下請けが掛け金相当額を見積書に明記することで、注文者・発注者に示す。また、複数掛け金制度でも、元請けが下請けの掛け金納付を一括して代行するのが望ましいとした。

下請けの事業者が、さらなる処遇改善のため、元請けが納付する掛け金額に上乗せして納付することができるよう措置することが適当としている。

見積書への建退共掛け金の内訳明示は、民間工事への普及拡大に向けた一手でもある。見積書明治によって発注者・受注者間、元請け・下請け間で適切に確保されているかを建設Gメンの確認項目に位置付ける。Gメンは内訳明示しているか、適切に行き渡っているかなどを調べ、必要に応じて改善指導を行う。民間発注者に対する理解促進と適切な費用計上も働き掛ける。

民間工事への普及拡大

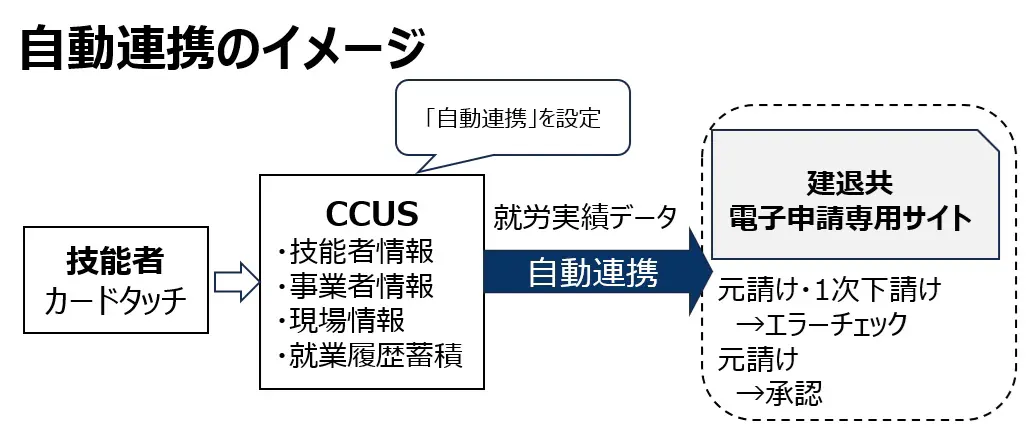

建退共の確実な掛け金納付・退職金支給、事務負担の軽減を目的に、CCUSの現場就業履歴を利用した建退共の掛け金納付を積極的に推進する。

CCUS連携で就労日数や建退共掛け金、退職金額を見える化することで、これまで普及が進んでこなかった民間工事での制度周知と理解を深め、加入促進を図る。

CCUSと建退共の加入者の重なりを拡大するための方策も検討する。

電子的なCCUS建退共事務組合(仮称)を設立し、そこに加入することで、任意組合に入っていない(雇用主番号をもっていない)一人親方にも掛け金納付できるようにする案などが出ている。

増加傾向が顕著な外国人労働者の建退共加入も促進する。

加入、登録が法的に義務化されている建設技能人材機構(JAC)、CCUSと連携し、建退共の周知徹底と加入勧奨を強化するとともに、帰国前に確実に退職金を受け取ってもらう運用方針を検討する。

電子化の推進/30年度末めど全面電子化

電子化促進の観点では、10月から26年3月まで、退職金ポイント購入総額の2%さらにCCUS連携現場では5%をポイント還元するキャンペーンを行う。

また、合計で企業別の建退共掛け金購入額の約2割を占める任意組合、中小企業(自社工事)を主なターゲットとし、電子化に困難を抱える事業者に対する支援体制を整える。

アドバイザー派遣や社会保険労務士による電子ポイント入力代行、訪問支援などを想定している。

一定の期限を示して取り組みを推進する必要性も指摘し、30年度末をめどに、遅くとも35年度末までに全面的な電子化をめざすとの方針も初めて打ち出した。

証紙の廃止までは見据えていないが、現状で約6%にとどまっている電子掛け金納付率をほぼ100%まで飛躍させたい考えだ。

【参照資料】

日刊建設新聞、日刊建設工業新聞、日本工業経済新聞社、国土交通省HP、 一般財団法人建設業情報センターHP

一般財団法人建設業振興基金HP

建設業の許可申請・CCUS登録申請なら、安い・早い・確実な

行政書士法人 牧江&パートナーズにお任せください!